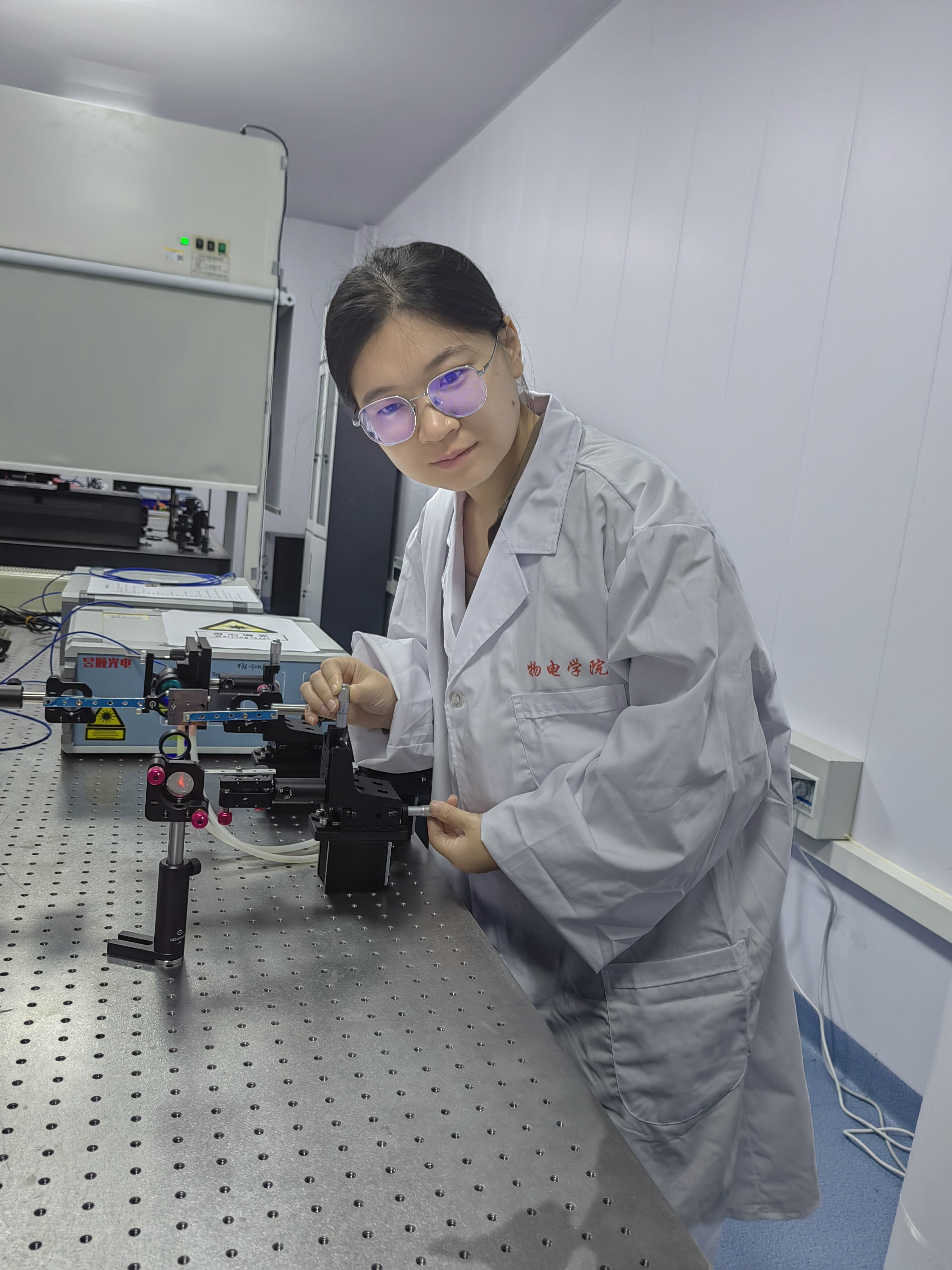

本网讯 司会晨,中共党员,理学博士,学校物理与电子信息学院讲师,毕业于山东大学晶体材料研究院,获博士学位,以第一作者身份在SCI收录国际期刊及核心学术期刊发表多篇研究论文。近期,她获批2025年度国家自然科学基金青年项目、山东省自然科学基金青年项目资助,在光电领域科研道路上稳步前行。

从求学到执教,司会晨始终怀揣对学科的赤诚热爱与探索热忱,以严谨务实的治学态度深耕专业领域,用持续的实践与思考破解学术难题;同时以言传身教践行教育初心,在讲台与实验室之间,诠释着青年教师与科研者的双重担当。

良师引路 以榜样之力铺就成长之路

“良师引路破迷津,益友同行暖客身。”司会晨的科研与教育初心,离不开求学路上多位良师的悉心浇灌。从曲阜师范大学物理工程学院的本科生,到山东大学晶体材料研究院的硕博研究生,再到如今站上潍院讲台,她的研究方向始终围绕“光电”这一核心领域,而每一段旅程的关键节点,都有导师的身影相伴。

谈及影响最深的人,司会晨首先提到自己的博士生导师。“刚进入博士阶段时,导师没有急于让我上手实验,而是从书架上取下两本厚重的激光晶体专著递到我手中。”她至今清晰记得导师常说的一句话:“科学研究的思路源于基础知识,基础理论是科学发展的源泉。”导师要求她沉下心通读专著、梳理理论体系,这种对“根基”的重视,为她后续开展科研工作筑牢了基础。

科研路上难免遇到瓶颈,每当司会晨因实验数据不理想、理论推导遇阻而焦虑时,导师总会耐心帮她拆解问题:“先回到原理本身,看看哪个环节的逻辑没通。”更让她动容的是导师对科研的坚守,每天早上7点半准时出现在办公室,晚上7点半才离开,一天12个小时沉浸在文献阅读、实验设计中,即便下班回家,也会带着文献继续钻研,全年鲜有休息。“一项事业绝非一代之功,只有传承下去,才能看到成果。”导师的话,深深烙印在司会晨心中,让她养成了严谨勤奋的科研习惯,也埋下了“深耕领域、接续探索”的决心。

求学途中的多位良师,也为她播下了教育的种子。本科时,专业课老师曾在实验室陪她通宵调试设备、记录数据,即便实验多次失败,也总笑着说:“失败也是宝贵数据,能帮我们排除错误方向。”硕士阶段,指导老师会逐字逐句修改她的学术论文,教她如何清晰呈现研究逻辑。“直到自己站上讲台,才发现学生时代的老师们,早已用行动为我勾勒出‘好老师’的模样。”司会晨感慨道。

入职潍院后,这份“向师之心”仍在延续。她主动向学院资深教师“取经”,每周都会去听经验丰富的老师讲课,记录课堂设计的细节;课后还会带着备课笔记请教“如何把抽象的物理公式讲生动”“怎样引导学生参与课堂互动”,在前辈的指导下快速适应教学节奏。

于司会晨而言,求学路上的每一位良师,都像勤劳的“园丁”,以扎实的学识为“土壤”,以耐心的指导为“水源”,以严谨的态度为“养分”,悉心浇灌她这株科研与教育道路上的“幼苗”,帮她突破成长瓶颈,向阳而生。

逐光攻坚 以团队之力突破科研难关

谈及获批国家自然科学基金青年项目资助,司会晨难掩对研究领域的热情:“激光是20世纪的伟大发明,如今新型激光器与新应用不断涌现,在提升我国国际产业竞争力、助力创新型国家建设中发挥着重要作用,而我的研究,正是聚焦‘激光波长’这一核心。它决定着激光与物质相互作用的过程和效果,调控波长就能拓展激光在医疗、通信、先进制造等领域的应用边界。”

这份研究并非凭空起步。早在山东大学攻读博士时,司会晨就参与了导师主持的“激光波长拓展与可调谐激光”课题,跟着团队设计实验方案、调试激光设备,积累了大量一手数据与研究经验。此次正是对博士阶段研究的延续与深化,也是对近年来自身科研成果的系统梳理。

一个优秀的团队,是科研攻关的“加速器”。参加工作后,司会晨加入了学校物理与电子信息学院的量子实验室团队。这是一支以青年博士为主力的队伍,有人专注理论推导,有人擅长实验验证,学科背景互补、协作氛围浓厚。学院为团队配齐了先进的飞秒激光器、高精度光学平台等实验设备,学院还常组织团队开展学术研讨,“遇到技术难题时,大家会围坐在一起头脑风暴,有时一个理论方向的提醒,就能帮我跳出思维误区。”司会晨说道。

科研选题的“精准度”,是项目获批的关键。在司会晨看来,好的选题要“平衡自身基础与学科趋势”,既不能盲目追逐热点而脱离已有积累,也不能固守旧领域而忽视前沿动态,核心是把握“可行性与创新性”的平衡。为了找到这个平衡点,她和团队做了大量准备,梳理近年来稀土晶体电子-声子耦合理论的最新进展,精读国际Top期刊上的相关报道,再结合自身在激光晶体领域的实验数据,最终在新理论的指导下提出了研究思路。“理论创新是我这个项目的最大亮点。”司会晨自信地说。

国家自然科学基金青年项目竞争激烈,申报书的撰写更是“细节决定成败”。“最难的是在有限篇幅内,既要让评审专家看到研究的科学价值,又要相信我们有能力完成。”司会晨回忆,为了优化申报书,她多次向学院前辈、学校邀请的校外专家请教,组织团队开展数十次的研讨,大到研究方案的逻辑框架,小到技术路线图的节点标注,都反复打磨。最终在专家建议下,她决定“从小切口入手”,用清晰的逻辑链条串联“问题提出-方案设计-预期成果”,并在技术路图中突出关键节点,让申报书既严谨又有说服力。

团队的协作似“启明灯”,帮她理清研究逻辑;前辈的指导如“导航仪”,助她精准把握申报重点。双重助力下,司会晨的项目最终脱颖而出。

科教融合 以双向赋能实现教学相长

对大学教师而言,教学与科研如何平衡,是绕不开的课题。但在司会晨看来,二者并非对立,而是可以双向赋能,用科研成果丰富教学内容,用教学过程启发科研思路。“司老师为人热心有条理,科研上能精准把握前沿、做实验细致入微,课堂上又能用生动讲解和清晰板书调动学生积极性,她凡事力求做好的认真劲儿,特别值得我们学习。”同事张帅说道。

在《光纤通信》《原子物理学》的课堂上,司会晨常常将自己的科研成果变成“活教材”。讲到光信号放大原理时,她不再局限于公式推导,而是从实验室取出封装好的掺铒激光晶体,小心翼翼地拿到学生面前:“大家看,这片晶体里的铒离子,能把弱光信号放大,它就是全球互联网通信的‘核心部件’之一。”

指尖触到晶体的瞬间,课本里的“铒离子”“能级跃迁”不再是冰冷的术语。师生围坐在一起,从“铒离子能级跃迁如何精准匹配光纤通信窗口”聊起,再到“怎样把脆而易碎的晶体变成可弯曲的光纤”,一步步拆解技术难题。当学生们终于弄懂“1550纳米波长如何承载人类海量信息洪流”时,课堂里响起了自发的讨论声,不少学生拿起手机拍下晶体细节,生怕?过关键知识点。

司会晨看着学生的热情,欣慰地感慨:“这正是教学的意义,不仅要让理论‘活’在课堂上,更要让教学启迪科研灵感,再用科研成果反哺教学深度。现在学生能主动追问晶体的研发细节,这种从课本到前沿的思考,才是良性循环的开始。”当实验室的科研成果走进课堂,知识不再是单向传递的“公式”,而变成了师生共同探索的“宝藏”,这正是司会晨想要传递的教学温度。

“司老师专业扎实又有耐心,讲光纤通信时会用宽带例子帮我们入门,实验课还手把手教我们观察细节、记录数据,课下问问题也总能细致解答,是特别好的引路人。”学院通信工程专业2021级通信工程1班学生朱硕说。

学校与学院的支持,为司会晨的“科教融合”之路提供了坚实保障。科研上,学院为她开放了山东省氮化镓材料与应用重点实验室、多光子纠缠与操纵重点实验室等资源,提供启动经费支持;教学上,学校实行“师徒帮带”制度,为她指派了教学经验丰富的指导教师,还通过新进教师培训、督导组听课评课等方式,帮她快速提升教学能力。“正是这些支持,让我能安心在教学与科研两条路上稳步走下去。”司会晨感激地说。

项目获批后,司会晨并没有停下脚步。她计划以此次项目为契机,进一步优化学科交叉团队,动态对接国家在光电领域的战略需求。一方面深化激光晶体的基础研究,另一方面尝试研发高集成、便携式激光器整机,推动成果在激光医疗、先进科学仪器领域的试用,同时还将与山东浪潮华光电子股份有限公司合作,探索“产学研融合”路径,助力山东省光电产业集群建设。

“逐光路上无捷径,深耕方得玉汝成。”司会晨的科研与教学之路,是学校青年教师“科研育人、教学相长”的生动缩影。在实验室里,她焚膏继晷钻研激光之理,以理论创新突破项目难关;在讲台上,她用科研成果点亮课堂,以耐心热忱培育学子。司会晨将继续带着对科研与教育的热爱,以久久为功的坚守,书写潍院青年教师的担当与作为。

(文:林子翔 编辑:庄梦琦 终审:王珍)

微信公众号

潍院小程序

Copyright © 2005- 版权所有:潍坊学院 鲁公网安备 37079402000792号 鲁ICP备05002384号-1